La culture communautaire des villages vietnamiens traditionnels s’est façonnée à partir d’une économie agricole à petite échelle, où le village constituait l’unité de base reliant l’homme à la nature, à la famille et à la communauté. Selon le Dictionnaire vietnamien, le “village” est défini comme un bloc de population rurale doté d’une vie propre à plusieurs niveaux et représentant, à l’époque féodale, l’échelon administratif le plus bas. Sur cette base, la culture villageoise vietnamienne est devenue un socle spirituel essentiel, forgeant l’identité nationale. Elle met en avant la solidarité, le respect des ancêtres, l’importance des relations humaines et des valeurs qui se reflètent dans les fêtes, marchés, temples, arts populaires et gastronomie.

L’article ci-dessous analysera les caractéristiques et les manifestations évidentes pour révéler les précieuses valeurs culturelles, tout en proposant des solutions pour la préservation et la promotion dans l’ère actuelle de l’intégration.

I. Les caractéristiques principales des villages vietnamiens

1. L’esprit communautaire

La solidarité est le lien étroit qui unit les habitants du village. Basée sur les relations de sang, le territoire et les métiers, elle se traduit par un esprit constant de soutien mutuel. Dans l’agriculture, les villageois s’entraident pour construire des digues, irriguer les rizières ou affronter les catastrophes naturelles. Dans la vie quotidienne, ils se soutiennent à travers des organisations traditionnelles telles que les giáp (groupes d’âge) ou les phường (métiers). Ces pratiques collectives ont forgé une force capable de surmonter guerres, famines et tempêtes.

Cette solidarité se reflète aussi dans la vie de voisinage. Les habitants s’appellent entre eux comme des membres d’une même famille — « oncle », « tante », « grand-père », « grand-mère » — et adhèrent aux dictons tels que « tay đứt ruột xót » (la coupure de la main fait souffrir les entrailles), « chị ngã em nâng » (si la sœur tombe, le frère la relève), ou encore « vendre un frère lointain pour acheter un voisin proche ». Ces maximes traduisent une culture où l’entraide, la bienveillance et la proximité humaine priment sur l’individualisme.

Le respect des aînés constitue un autre pilier du sens communautaire. L’adage « kính lão đắc thọ » (honorer les anciens pour obtenir longévité) illustre cette valeur. Les personnes âgées, figures respectées, occupent la place d’honneur lors des assemblées villageoises et jouent un rôle central au sein du conseil des anciens. Cette instance gérait les affaires communes, assurait la sécurité collective et veillait au respect des règlements, qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, de l’entretien des digues ou de l’organisation des fêtes.

Ainsi, l’intérêt collectif a toujours été prioritaire sur l’individuel. Ce sens élevé de la communauté a permis de maintenir la stabilité, de renforcer la cohésion et d’assurer un développement durable des villages, fondé sur l’unité et la solidarité.

2. L’autonomie

L’autonomie des villages vietnamiens est une particularité historique et culturelle profondément ancrée dans la société traditionnelle. Chaque village fonctionnait comme une petite entité indépendante, à la fois sur le plan administratif, économique et culturel. Cette autonomie se manifestait notamment à travers les hương ước, véritables lois villageoises rédigées par écrit et ayant un caractère obligatoire. Ces règlements définissaient les mécanismes et modes de fonctionnement de la communauté, régissaient les coutumes et les pratiques locales, ainsi que les relations sociales internes. Les hương ước jouaient ainsi un rôle essentiel dans la cohésion sociale : ils liaient les habitants par un réseau de droits et de devoirs mutuels, tout en assurant la stabilité et l’ordre collectif.

Grâce à ce système, chaque village pouvait préserver ses propres traditions, protéger ses ressources et développer une identité culturelle singulière, tout en s’inscrivant dans la mosaïque plus large des villages vietnamiens. Cette autonomie locale, associée à une organisation rigoureuse et à un fort esprit communautaire, a contribué à forger la richesse culturelle et la résilience des communautés rurales face aux changements de l’histoire.

3. Respect des ancêtres et de la nature

Les villages vietnamiens reposent sur une vision du monde profondément marquée par la croyance que toute chose possède une âme : «la terre a son génie, la rivière a son dieu des eaux» (Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá). Cette conception animiste a façonné une relation de respect et d’harmonie avec la nature : des étangs aux collines, jusqu’aux arbres, tout est protégé et entretenu, afin que le village reste toujours vert, propre et ordonné.

À cette relation avec la nature s’ajoute un profond respect pour le passé. Les habitants estiment que tout ce que les ancêtres ont bâti doit être conservé dans son état originel : il n’est pas permis de le modifier, mais seulement de le restaurer ou de le réparer. Cette attitude traduit la fidélité à l’histoire et la continuité avec les générations précédentes.

Au cœur du village, le đình (maison communale) joue un rôle spirituel et communautaire majeur. On y vénère généralement un Génie Tutélaire, considéré comme « l’ancêtre fondateur » de tout le village. C’est aussi le lieu où se déroulent les rituels, les cérémonies collectives et les grandes fêtes traditionnelles, renforçant la cohésion et l’identité villageoise.

Enfin, la culture villageoise vietnamienne est profondément marquée par la civilisation du riz irrigué. Issue de ce mode de vie agricole, elle met en avant des valeurs de solidarité, de respect mutuel et d’attachement aux liens humains, tout en valorisant le savoir et l’instruction.

4. Isolement et économie d’autosuffisance

L’espace villageois traditionnel au Vietnam se caractérisait par une certaine fermeture, marquée par des éléments emblématiques tels que la porte du village et les rangées de bambous encerclant les habitations. L’économie reposait principalement sur l’agriculture, avec les rizières et les ressources locales comme les étangs, les poissons et les crevettes, garantissant la subsistance et l’autosuffisance des habitants. Ce mode de vie fermé et autonome a contribué à la stabilité interne des villages vietnamiens, leur permettant de résister aux influences extérieures et de préserver leurs traditions culturelles au fil du temps.

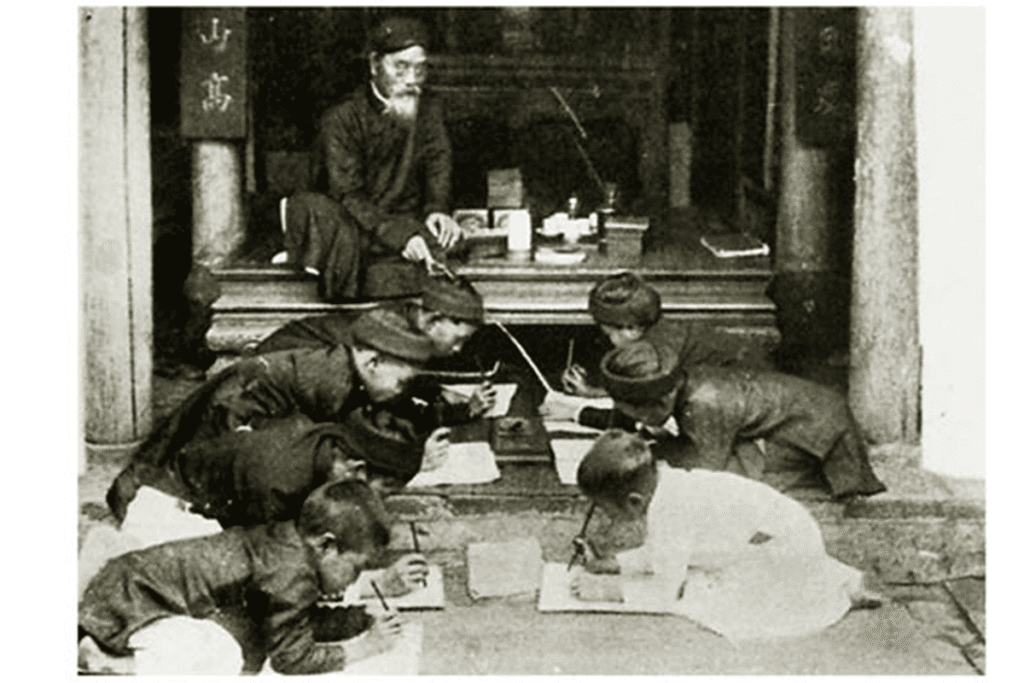

5. L’attachement à l’éducation

La tradition d’attachement à l’éducation constitue une valeur culturelle essentielle des villages. Dans la société traditionnelle, la population était divisée en quatre catégories principales, appelées «tứ dân» : lettrés (sĩ), paysans (nông), artisans (công) et commerçants (thương). Parmi elles, les lettrés et les paysans occupaient la place la plus honorable, comme l’exprime le dicton « Nhất sĩ nhì nông » (les lettrés d’abord, puis les paysans). Les Vietnamiens considéraient la lecture et l’étude comme la voie la plus noble, d’où l’adage « Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao » (parmi toutes les professions, seule la lecture est élevée).

L’idéal d’étudier répondait au désir d’échapper à la condition paysanne « bán mặt cho đất, bán lưng cho trời » (offrir son visage à la terre et son dos au ciel). La réussite aux concours permettait de devenir mandarin (Tiến vi quan), et en cas d’échec, d’exercer comme maître dans le village (thoái vi sư). Ainsi, qu’ils soient fonctionnaires ou enseignants, les lettrés jouissaient toujours du respect de la communauté. La valeur du respect des enseignants et des parents, résumée dans l’expression « tôn sư trọng đạo » (honorer le maître, respecter la voie), était profondément ancrée.

Les maisons ancestrales (từ đường) jouaient également un rôle central : elles étaient non seulement le lieu de culte des ancêtres, mais aussi l’espace où l’on transmettait la flamme de l’apprentissage aux générations futures. Ce lien entre mémoire des ancêtres, solidarité lignagère et soif de savoir a façonné une véritable culture de l’éducation au sein des villages vietnamiens.

II. Les caractéristiques principales de la culture villageoise vietnamienne

La culture villageoise vietnamienne ne peut être dissociée des caractéristiques propres aux villages vietnamiens. Au sens large, elle englobe à la fois les patrimoines matériels — tels que les maisons communales, les pagodes, les temples, les sanctuaires et autres ouvrages architecturaux — et les valeurs immatérielles, comprenant les croyances, les religions, les systèmes de valeurs, les modes de vie, les façons de penser ainsi que les pratiques culturelles et artistiques. Elle constitue un ensemble de traits spirituels, matériels, intellectuels et émotionnels d’une communauté vivant dans un espace géographique villageois précis et stable, formant une société qui intègre littérature, arts, modes de vie, manières de cohabiter, systèmes de valeurs, traditions et croyances.

1. Le culte vietnamien du Génie Tutélaire (Thành Hoàng)

Parmi les croyances les plus anciennes et les plus importantes des villages vietnamiens figure le culte du Thành hoàng (génie tutélaire). Cette pratique illustre la souplesse et la capacité de synthèse de la culture vietnamienne. D’origine chinoise, le terme « thành » désigne la citadelle et « hoàng » le fossé qui la protège. Dès la dynastie des Zhou, des temples furent érigés pour honorer ces divinités protectrices, et sous les Sui et les Tang, ce culte se développa largement. C’est à cette époque qu’il fut introduit au Vietnam par un fonctionnaire des Tang, Lý Viên Cát. Plus tard, le roi Lý Công Uẩn fit bâtir le temple de Bạch Mã pour protéger la capitale.

D’abord implanté en milieu urbain, ce culte se diffusa progressivement vers les campagnes, où il se combina aux croyances locales pour donner naissance aux Thành hoàng villageois. Chaque village dispose d’une maison communale (đình) dédiée à son génie tutélaire, conformément à l’adage : « chaque village bat son propre tambour, chaque village vénère son propre saint ». Les Thành hoàng peuvent être des divinités célestes, naturelles ou humaines. Ces derniers, les plus nombreux, sont souvent des héros ou des figures historiques divinisées, appelés Chính thần. Par exemple, le đình de Phú Điền, à Thanh Hóa, honore Bà Triệu, héroïne nationale, tandis que d’autres villages vénèrent les ancêtres des métiers traditionnels, comme Hứa Vĩnh Kiều, fondateur du métier de potier à Bát Tràng.

2. Les fêtes villageoises

Dans la culture villageoise vietnamienne, les fêtes de village occupent une place essentielle. Étroitement liées au culte des Thành Hoàng (génie tutélaire), elles constituent non seulement un moment de dévotion mais aussi une grande célébration communautaire. Ces fêtes comprennent des rituels sacrés comme les cérémonies « mật » (secrètes) ou les pratiques « hèm » (tabous) propres à chaque village, renforçant le lien spirituel entre habitants et divinité protectrice.

Au-delà de l’aspect religieux, les fêtes de village favorisent la cohésion sociale. Elles permettent aux habitants de se réunir après une année de travail, de raviver les relations de voisinage et de renforcer le sentiment d’appartenance à une même communauté. Dès l’époque des dynasties féodales, notamment sous les Lê, l’État a d’ailleurs codifié certains rituels pour consolider l’unité villageoise et, par extension, celle du royaume.

Avec le temps, de nombreuses fêtes locales se sont élargies en fêtes régionales, réunissant plusieurs villages autour d’un même culte. Ces rassemblements ont contribué à renforcer les échanges culturels, à tisser des réseaux d’entraide et à préserver des traditions artistiques et spirituelles uniques. Aujourd’hui encore, ces fêtes demeurent un pilier vivant de la culture vietnamienne, exprimant à la fois gratitude, mémoire collective et aspirations pour un avenir prospère.

3. Culture culinaire

Les villages vietnamiens possèdent une culture culinaire riche et variée. Chaque village conserve des spécialités ou produits locaux qui le distinguent. Aux alentours de Hanoï, par exemple, le village de Vòng est célèbre pour son cốm (riz gluant vert), Phú Đô pour ses vermicelles de riz, et Đường Lâm pour son poulet Mía. D’autres localités sont également associées à des saveurs particulières, comme l’eau de puits Hè ou le thé de Cam Lâm. Ces spécialités, transmises de génération en génération, reflètent non seulement l’identité gastronomique d’un village, mais aussi la mémoire collective et le savoir-faire culinaire ancré dans la culture vietnamienne.

4. Culture des relations sociales

La culture villageoise vietnamienne se manifeste fortement à travers les codes de conduite et les valeurs morales. Le respect des anciens est une règle fondamentale (kính lão đắc thọ : honorer les personnes âgées pour atteindre la longévité). Les relations de voisinage sont primordiales, comme l’illustre le proverbe « vendre son frère lointain, acheter son voisin proche », qui souligne l’importance de la solidarité locale. Les habitants privilégient la cohésion communautaire, l’entraide et les liens affectifs. Aujourd’hui encore, la culture rurale conserve ce rôle de norme morale, et un retour au village fait ressentir la chaleur humaine et la sincérité des habitants.

5. Culture orale

La culture orale occupe une place importante dans la vie des villages vietnamiens. Elle inclut les chants populaires, les comptines, les proverbes, les légendes et les récits transmis de bouche à oreille. Avec une histoire pluriséculaire, de nombreux villages possèdent des légendes liées à des figures héroïques ou à leur propre origine. Par exemple, le village ancien de Đường Lâm est réputé pour ses récits autour de Phùng Hưng, de Ngô Quyền ou encore du lettré Giang Văn Minh. Ces traditions orales constituent à la fois un patrimoine immatériel et un vecteur d’éducation morale et sociale au sein des communautés rurales.

6. Métiers traditionnels

Les métiers artisanaux représentent une part essentielle de l’héritage culturel vietnamien et demeurent un symbole de la créativité villageoise.

Depuis l’époque féodale, de nombreux villages aux abords de Thăng Long (l’actuelle Hanoï) se sont spécialisés dans des savoir-faire précis : Bưởi dans la fabrication de papier, Nghi Tàm dans l’horticulture, Nhật Tân dans la culture des pêchers, Định Công dans l’orfèvrerie, Vạn Phúc dans la soie, Ngũ Xã dans la fonderie du bronze, ou encore Bát Tràng dans la céramique. Plus éloignés, on trouve Thiết Ứng avec son travail du bois, Vân Hà avec la mécanique, et Phú Đô avec ses vermicelles de riz.

Plusieurs de ces métiers prospèrent encore aujourd’hui, notamment la céramique de Bát Tràng et la soie de Vạn Phúc, qui attirent non seulement les visiteurs mais contribuent aussi à préserver un savoir-faire ancestral et à promouvoir l’identité culturelle vietnamienne.

Les villages vietnamiens ne se limitent pas à un simple héritage du passé, ils se sont profondément enracinés dans la mémoire collective et dans la vie quotidienne des habitants. Le sân đình (la cour du temple), le bến nước (gué ou point d’eau du village) et le cây đa (arbre banian) ne sont pas seulement des paysages familiers, mais de véritables symboles de cohésion et de convivialité communautaire. Ces images intemporelles incarnent la force des liens sociaux et le respect des traditions. Aujourd’hui encore, elles continuent d’inspirer, de transmettre des valeurs et de nourrir l’identité culturelle nationale, affirmant ainsi la place centrale de la culture villageoise vietnamienne dans le présent et l’avenir.

Vous souhaitez voyager au Vietnam et en apprendre davantage sur sa culture et son histoire ? Confiez votre projet à Asia Novo Tours, une agence spécialisée dans le tourisme local avec des guides francophones, pour organiser le voyage dont vous rêvez !